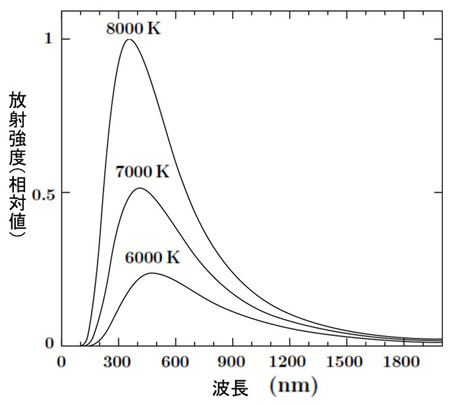

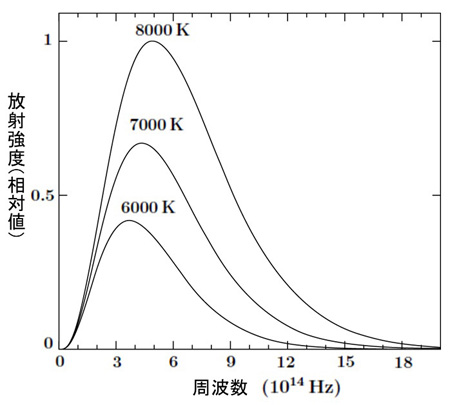

さて,その「物体の温度」は,「高炉の温度は 2000°C」のように表現される。 「2000°C」? これは何なのか? それは,温度を測定した値である。 「物体の温度」の導入では,「温度の測定」が併せて導入されているわけである。 そこで,「温度の測定」とは何か?となる。 物体の温度は,<粒子間での光子の受け渡し──これの平衡状態>であった。 (温度が違うとは,光子受け渡しの平衡状態が違うということ!) そしてこの平衡状態では,光子が確率的に外に漏れる。 「光子」は量子力学の物言いであって,古典力学では電磁波である。 外に出て来た電磁波に対し,それの波長分布を計測する。 そして,計測された波長分布に「プランクの放射則」を適用して,温度を導く。 これが,「温度の測定」である。 天文学辞典「プランク分布」から引用:

日常使う温度計は,理論値を関接的に表現するしくみのものである。 電磁波の波長分布を計測する温度計は,「放射温度計」と呼んで,区別している。 (但し,気温を測定できる「放射温度計」というものは,実現されていない。) 歴史的には,日常使う温度計が「温度」を定義した。 「水が凍るのが0度,沸騰するのが100度」「アリコールがこの率で膨張すると, 20度」といった具合である。 しかしここには,温度の循環論がある。 そこで,循環論の無い「温度」を定義をしようとする。 その結果が,「熱エネルギーに対するエントロピーの変化率」になったというわけである。 |

物体の温度

物体の温度